1987年7月26日、ペレストロイカとグラスノスチ真っ只中のソ連で歴史的なショーが開催される。

当時西側でトップクラスの人気を誇っていたアーティストであるビリージョエルのフルロックバンドによるコンサートである。

冷戦時代の米ソの改革として推進された”文化交流”の一環として招待され、アルバム「ザ・ブリッジ」に伴うツアーの締めくくりとしてモスクワとレニングラードでのコンサートを敢行した。

このコンサートの歴史的な位置づけとその後のアーティストに与えた影響を綴ってみる。

自分が中学生だった頃の事、実家の隣には親戚の家があり、その裏では小さな工場でサッシの組み立てと販売・設置を営んでいた。

夏休みに入る頃にサッシ屋を経営している親戚から人手不足なのか、平日のみ(当たり前だが)仕事を手伝ってくれないかとの依頼があった。いや、こちらは中学生だぞ?労働基準法違反だぞ?と今なら思うが、当時はお小遣い程度のお金がもらえるという事に目が眩んで引き受けてしまった。

そのサッシ屋では先に従兄が働いていた。当時の筋金入りのヤンキーというやつだった従兄はいつもラジオやLPレコード等から曲を録音したカセットをラジカセで流していた。(死語ばっかりでごめんなさい)

そしてマイケル・ジャクソンの「Thriller」等当時流行りのナウな音楽をいっぱい教えてくれた。(当時はMTVやベストヒットUSAなどの黎明期でもあった)

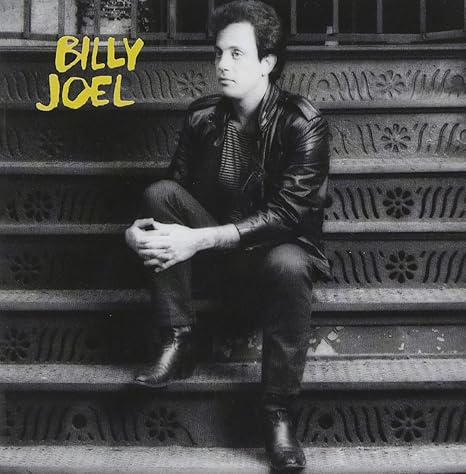

そんなある日従兄が”この曲いいぞ!”と持ってきたのがビリー・ジョエルの「イノセント・マン」と言うアルバムを録音したカセットだった。

ちなみに従兄のお気に入りは「Tell Her About It(あの娘にアタック)」というポップなナンバーだったのだが、自分は1曲目の「Easy Money」が好きだった。

さてビリー・ジョエルと言えばいまはこんな風でとてもロックンロールと言うワードがしっくりこない感じのビジュアルをしているが、

若かりし頃は中々ギラギラとしたいかにもイタリアンな青年であった。

若いころのシルベスター・スタローンに少し似ている。

おかげでイタリア人はみんなこの顔だと思っていた時期があった。反省している。

短期間のお手伝いも終わり、裏のサッシ屋にも近づくことの少なくなった(見つかるとほぼ無償で手伝わされる)自分はなぜか長渕剛にハマってしまい、流れで吉田拓郎等のフォークミュージックに傾倒してゆく。たまたま家にギターが有ったので、明星等の付録を観ながら練習し始めたのもこの頃だった。

ろくに勉強もしなかったわりに奇跡的にすんなりと進学できた先の高校で出会った友達がいた。

その友達となぜかビリー・ジョエルの話題になり、カセットを貸してくれることになった。「ビリー・ザ・ベスト」である。

「あの娘にアタック」とコーヒーのCMで流れていた「Honesty」くらいしか知らなかったのだが、自転車での通学中に(45~60分の道のりだった!)ウォークマンでじっくり聞いてみるとなんと名曲の多い事かと驚いた。

「Piano Man」から始まり「Just the Way You Are(素顔のままで)」「The Stranger(ストレンジャー)」「You May Be Right(ガラスのニューヨーク)」などヒットソングばかりだからそりゃそうでしょという話なのだが、ここで本当にビリー・ジョエルの良さを知ったのである。

持つべきものは友である。

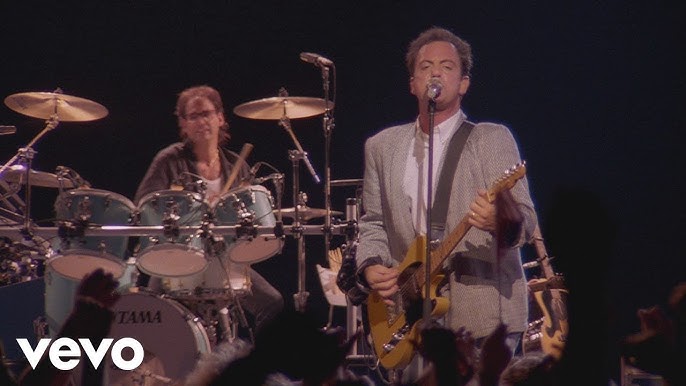

ある時別の友人と偶然入った喫茶店で(断じてカフェなどと言うお洒落な店ではない)ビリー・ジョエルのライブ映像のビデオが流れていた。ビリーが若いころのロングアイランドでのコンサートだ。「ビリー・ザ・ベスト」で知った曲を中心に演奏している。やっぱりベスト盤はにわかの味方だ。

中盤で「Piano Man」を演奏するのだが、なんとハーモニカホルダーを付けてピアノを弾きながらハーモニカまで演奏する。ハーモニカはギターとセットだとばかり思っていた自分は軽くショックを受けた。これで完全にハマる事になった。

その日以来友達に借りたカセットをダビングした(当時はダブルカセットなる便利なラジカセがあった)テープを狂ったように毎日聞いていたのだが、ある時衝撃的な情報がもたらされる。

何とビリー・ジョエルがアメリカと冷戦真っただ中のソ連でコンサートを行うというのだ。しかもその模様を録音したライブアルバムまで出ると言う。

さすがにソ連まで観に行くという発想は出てこないので、アルバムの発売を待つことにした。当時の時給で520円のアルバイトをしていたので、その給料を若さゆえの過ちで使ってしまう前にレコードショップで予約しておいた。

当時のほほんとした子供であった自分でも何となくアメリカとソ連の仲が悪いことは知っていた。なんかゴルバチョフとか言う頭皮に地図のある人が改革をしようと頑張っているのは知ってたけどそれ以上は興味がなかった。

そんな当時のソ連に自分の憧れのアーティストであるビリー・ジョエルがコンサートをしに行くとなると居ても立ってもいられないのは想像がつくと思う。

後から知ったのだが、実は最初にソ連でコンサートをした西側の大物ロックミュージシャンは”エルトン・ジョン”である。(正確には最初ではない。B.B.キング等ブルースやジャズミュージシャンが既に公演している)

1979年にモスクワとレニングラードで演奏するのだが、その時はまだブレジネフ政権期だったため、非常に制約も多く、バンド編成もピアノとレイ・クーパーのパーカッションのみしかおらず、派手なパフォーマンスも許されなかった。

観客は最初は控えめなリアクションであったが、後半のヒット曲が続く流れの中で盛り上がりを見せ、スタンディング・合唱・ダンスをするまでになったらしい。彼は音楽の持つ力を証明して見せ、道を作ったのである。

そんな中エルトンは「自分はプロパガンダをしに来たのではなく、音楽を届けに来たのだ」という信念を表明するかのように初日の公演のアンコールでビートルズの「Back in the U.S.S.R.」を演奏して見せる。

公演後ソ連当局から”あの曲を演奏するのはやめろ”との要請があったが、エルトンはその要請を無視し、最終日まで演奏し続けた。

「Back in the U.S.S.R.」はソ連そのものを題材にした曲で、パロディ的・ユーモラスな歌詞ながら、ソ連の若者にとっては“自分たちが歌の中で描かれている”という意味で特別な存在だった。

実際に演奏し続けたことは、観客にとっては痛快なサプライズであり、若者たちの熱狂を呼ぶこととなった。

記録では、観客は「Back in the U.S.S.R.」で大盛り上がを見せ、スタンディング、手拍子、口ずさみが自然に起き、まさに“西側ロックコンサート”らしい解放の瞬間となったとある。

これが「ソ連初の本格的ロック体験」のハイライトのひとつとして語り継がれている。

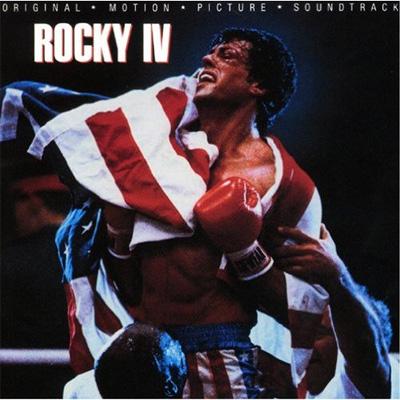

さて次はいよいよビリーかと思いきや、その前にアメリカとソ連の関係を語る上で大事な作品がある。「ロッキー4”炎の友情”」である。

こちらは1985年に公開された作品で、ソ連を象徴するボクサー「イワン・ドラゴ」vs アメリカのロッキーという冷戦構造を背景にした物語である。

アメリカ映画の中で「ソ連との対決」「和解」のイメージを扱った代表作でもある。

しかしこの作品は実は「アメリカの反ソ敵な冷戦プロパガンダ映画」としてソ連では劇場公開されず、海賊版のVHSビデオを手に入れるくらいしか視聴する方法がなかったとされる。(体制崩壊後の1995年以降に一般でも見られるようになった)

そして面白いことにこの作品はゴルバチョフがペレストロイカを打ち出したその年に公開されている。誰もが時代の変革に小さな希望を持ち始めた時である。

ちなみにシルベスター・スタローンの「ランボー”怒りの脱出”」も同じ85年である。もちろんこちらも公開はされていない。

そしてその2年後にいよいよビリー・ジョエルがソ連へと行くのである。冷戦末期の文化交流のハイライトとして招待を受ける形で臨んだビリーはエルトンの時と違ってかなり表現の自由を得た。

まずフルバンド形式でのロックコンサートであるという事と選曲も検閲はあったものの、”ペレストロイカの空気の中でのロックショー”という事から割と自由にできたらしい。

「Goodnight Saigon」はベトナム戦争の歌であるので微妙だったらしいが“反戦”を歌っているという事で検閲を通過できた。

エルトンの時に問題になった「Back in the U.S.S.R.」も今回は”西側文化の象徴”としてお咎めなしだったようだ。(こちらに関しては招聘する時点で当局も規制出来ないであろうことは承知していた気がするが)

自分が購入したのはカセットテープであった。買ってすぐにその場でウォークマンで聴きたかったからである。ちなみにアルバムに収録されている「Honesty」とボブ・ディランのカバーである「The Times They Are A-Changin(時代は変わる)」はライブ音源でなくTV出演した時のものであるようだ。

だけどそんなことは自分には関係なく、「Goodnight Saigon」と「Back in the U.S.S.R.」をソ連のステージで演奏したビリーの反骨精神に本物のロックンロールソウルを見た気がしてただ尊敬しかなかった。

あとこれは大人になってから知ったのだが、この公演中にビリーがブチ切れた事があった。その時の動画はネットですぐに見つけることが出来る。

内容は「Sometimes a Fantasy」を演奏中にビリーが突然ヤマハのピアノを”ちゃぶ台返し”する。その後マイクスタンドを叩きつけて破壊してしまう。

最後はなぜかスタッフに飛び蹴りを入れている。最初意味が分からずにいくらロックコンサートとは言えさすがに尾崎豊でもそこまではしないぞと思ったのだが、これには理由があった。

観客との一体感を求めても反応がイマイチ得られないビリーはイラついていた。その原因はドキュメンタリー制作のためにいたテレビクルーのおそらく手持ちの照明である。

盛り上がりかけていた観客たちが強いライトが当たると一様に大人しくなってしまうのだ。ソ連ではライトに強く照らされるのは”監視されている”という感覚を与えて萎縮させる効果があるのだ。

これに気付いたビリーは”観客が自由に踊ったり立ち上がったりするのがロックの本質”というポリシーの元、そのクルーに対して「Stop lighting the audience!(観客を照らすのをやめろ!)」と繰り返し叫ぶ。

しかしクルーが従わなかったため、ピアノを倒し、マイクスタンドを破壊し、蹴りを入れて怒りを爆発させた。そしてその瞬間に”西側のロックの熱”とでも呼ぶべきものが一気に伝わり、観客も総立ちとなって本当のロックコンサートの雰囲気になったと証言されている。

ソ連の若者にとって”自由に立ち上がって盛り上がる”体験は衝撃的であり、”検閲や管理の壁を突破した象徴的シーン”として後に語られることになる。

ビリー自身も後年「あれは観客を守りたかった。彼らが楽しめないなら意味がない」と語っている。

自分は楽器を大事にしないミュージシャンを軽蔑するが、この時のビリーの行為はなぜか否定できないでいる。

”自己満足の破壊衝動”ではなく、”観客が萎縮するような我慢を強いることが許せない”という感情に基づいての行為だからである。そしてこの騒動もソ連でのコンサートの”伝説性”の一部として語られていることも理由の一つである。

この行為には賛否両論あったようだが自分はビリーを支持したいと思う。

話は変わるが当時のソ連ではチケット販売による収入はほとんど期待できなかったようだ。

そのためこの興行における莫大な経費はビリー本人が負担することになった。実際に数百万ドルの赤字を出す結果となったようではあるが、”文化的・歴史的には大成功”という最大の目的は達成している。

その事を証明するかのようにエルトン・ジョンとビリー・ジョエルという二人のピアノマンが作った道にはその後次々と西側のミュージシャンが訪れる。

1989年には”モスクワ・ピース・フェスティバル”が開催され、「ボン・ジョビ」「モトリー・クルー」「オジー・オズボーン」「スコーピオンズ」などの大物ミュージシャンが参加する。これはソ連時代に開催された最大のロックフェスで、観客は10万人を超えたとされる。

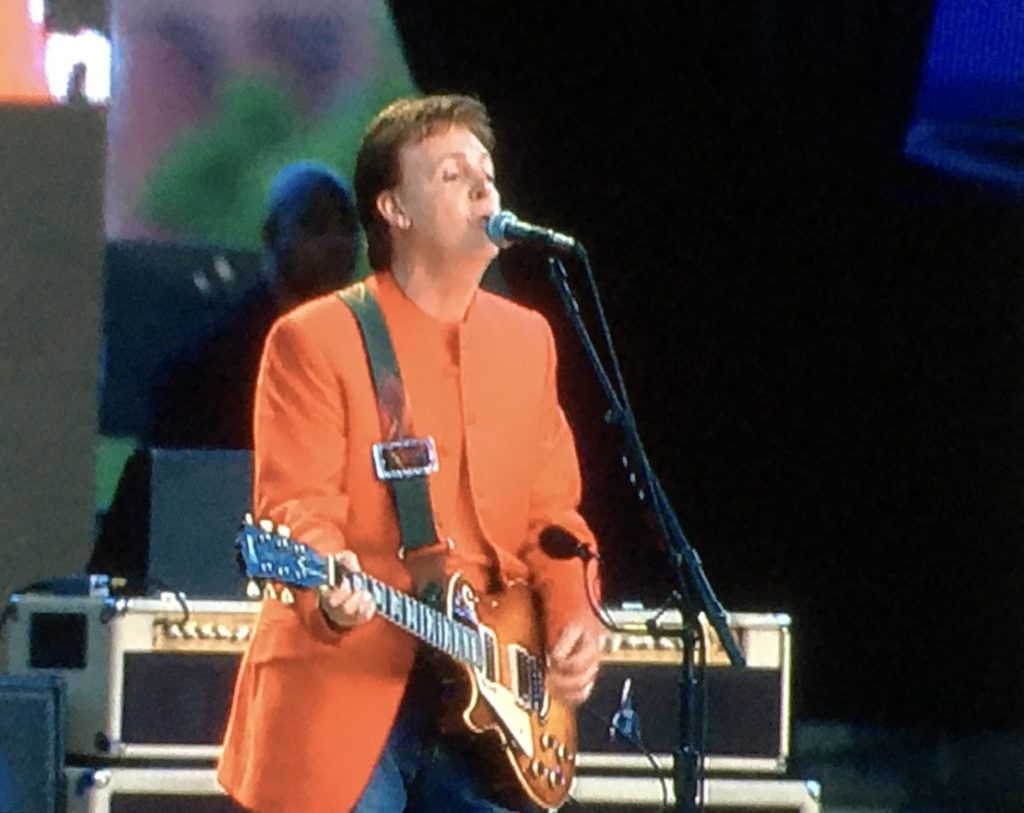

1990年には「ポール・マッカートニー」がモスクワで公演を行う。”元ビートルズのソ連での初めての公式な演奏”が歴史的瞬間として記憶される。

もちろん「Back in the U.S.S.R.」も演奏しており、会場は大熱狂に包まれたらしい。

さてそんなヒーロー、ビリー・ジョエルも御年76歳。

ビリー御大もお歳のせいか体調を崩して現在療養中のようだ。

人混みが嫌いなせいで自分はコンサートやライブと呼ばれるものに一度も行ったことがないのだが、唯一コンサートに行きたいと思うのはやはりビリー・ジョエルである。

無理せずにゆっくり休んで是非またいつかあの歌を聞かせてくれたらなと願う。

冒頭に書いた従兄は3年前に55歳の若さでこの世を去った。

ヤンキーらしく最後まで破天荒な人生を歩んだそうで結構なことである。

心より冥福を祈るとともに、この記事はビリー・ジョエルと出会わせてくれた彼へ感謝の気持ちと一緒に捧げたいと思う。

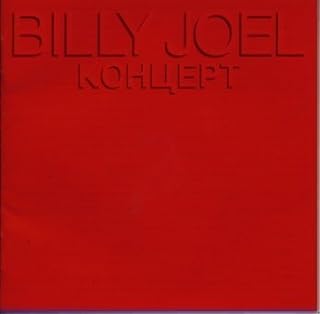

『コンツェルト-ライヴ・イン・U.S.S.R.-』

| リリース | 1987年10月 |

|---|---|

| 録音 | 1987年 ソビエト連邦 |

| ジャンル | ロック |

| 時間 | 73分01秒 |

| レーベル | コロムビア・レコード |

今回は少し硬派な記事も書けるところを見せたかったので一風変わった感じにしてみました。

今でもビリー・ジョエルの曲は時々無性に聴きたくなってしまいます。

若いころはメジャーなノリの良い曲を好んで聴いていたのですが、大人になってから好みが変わったのか、聞く曲も少し変わってきました。

今現在すごく好きでよく聞いているのは「New York State of Mind(ニューヨークの想い)」です。

是非一度じっくりと聞いてみてください。

コメントを残す